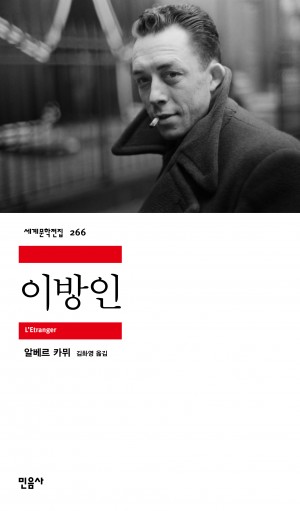

이방인

출판사 : 민음사 세계문학전집 266

저 자 : 알베르 카뮈(1913~1960)

역 자 : 김화영

줄거리

이방인은 두 건의 죽음을 중심으로 이루어진 사건의 연속입니다. 실제로 두번 째 죽음이 이루어지지는 않지만 사형선고라는 확실한 예정으로 표현됩니다.

알제에서 선박 중개인 사무실 직원으로 일하는 젊은 청년 뫼르소는 어느 날 돌볼 사람이 없어 마랭고의 양로원에 모셨던 어머니가 돌아가셨다는 전보를 받고 가서 장례를 치르러 가게 됩니다. 여기에서 요양원원장, 관리인 등 여러사람을 만나고 어머니의 장례를 무사히 치르고 돌아옵니다. 어머니가 돌아가셨음에도 눈물이 나지 않을 정도입니다.

또한 그는 직장 동료였던 마리를 다시 만나 유쾌한 영화도 보고 해수욕을 즐기며 사랑을 나누게 됩니다. 마리가 뫼르소에게 '나를 사랑하느냐고 묻습니다' 그렇지만 뫼르소는 '사랑하지는 않는다'고 답합니다, 그리고 또 마리가 다시 묻습니다. '나와 결혼하고 싶은가?.라고 뫼르소는 '결혼하고 싶다.' 라고 답합니다. 이는 결혼의 전제조건인 사랑과 무관하게 결혼의 의지를 보인다는 것은 결혼의 주체로서 결혼 자체에 대한 '무관심'을 보이는 것으로 밖에 볼 수 있습니다.

또한 회사외에는 대외적인 관계가 거의 없는 뫼르소는 한 아파트에 사는 레몽이 집으로 초대함으로서 친해지게 됩니다. 레몽은 변심한 무어인 애인을 괴롭히려는 계획을 세우고, 뫼르소는 이 계획에 동참하는데, 레몽은 애인을 폭행하게 되고 이에 앙심을 품은 아랍인인 애인의 오빠로부터 지속적으로 미행을 당하게 됩니다. 며칠 후 뫼르소는 레몽과 함께 레몽의 친구인 마송의 별장에 초대되어 해변으로 놀러 갔다가 그들을 미행하던 레몽의 옛 애인의 오빠인 아랍인들과 마주치고 싸움이 벌어져 레몽이 아랍인이 휘두른 칼에 손과 입 근처를 크게 다치고 소동이 마무리되고, 레몽은 다시 만난 아랍인들에게 복수를 할 생각으로 총으로 위협하려 하지만 뫼르소는 그들이 다시 칼을 깨내기 전에는 쏘면 안 된다는 말과 함께 레몽의 총을 빼앗아 간직하게 됩니다. 뫼르소와 칼을 휘둘러 레몽에게 상처를 입힌 아랍인이 단 둘이 조우하게 되는데 뫼르소는 그가 꺼내는 칼에 반사되는 태양의 강렬한 빛에 자극을 받아 자신도 모르게 품에 있던 권총을 쏘게 됩니다. 첫 발후 잠시의 간격을 두고 두번째, 세번째, 네번째................

고도의 무관심에 침잔되어 있는 뫼르소는 어머니의 죽음도 회사에서의 지위상승에도 아무런 의지나 감정변화가 없는 것으로 보이며 생활의 'Routine'을 고수하는 주변에 ‘무관심’ 을 보이나 뫼르소는 우발적 살인 이후 세상에서 그렇게 지키려던 'Routine'에서 벗어나 그가 그토록 무심했던 주변의 사람들이 그에게 무관심을 보이게 되면서 ‘이방인’이 됩니다.

뫼르소는 집 등 어느정도의 자산이 있었으므로 하고자 하면 변호사를 선임할 수도 있으련만 변호사를 선임하지 않아 자기자신의 목숨을 구원하는 일조차 무관심을 보이고 적극적인 변론이나 현실을 이해하려하지 않고, 뫼르소에게 사형을 구형함으로써 성과를 내고 자신이 중요한 사람임을 입증하려는 검사도, 진실을 왜곡해 자신을 도우려는 변호사도, 하느님을 통해 뫼르소를 도덕적으로 신앙적으로 회유하려는 재판관도, 하느님의 존재 확인을 통하여 뫼르소에게 종교적 구원을 주려고 그를 찾아온 사제도, 뫼르소를 진정 이해하지 못합니다.

이렇게 뫼르소는 자기 자신의 모든 일에서 아웃사이더가 되고 마는데 재판에서 증인으로 채택된 양로원원장, 관리인, 마리, 레몽 등이었으며, 배심원제인 재판에서 배심원들의 주의를 끌기 위하여 어머니의 주검 앞에서 눈물을 보이지 않고 담배를 피웠다는 등 장례가 끝나고 얼마 되지 않아 마리와 사랑을 나누었다는 등 살인사건과 그 상황이 중심이 아닌 뫼르소를 패륜아의 경지로 몰고 갑니다. 긍정적인 증인이었던 레몽은 포주였다는 식으로 증인으로서의 신뢰도를 저하시켜 사건에서 소외시키고 맙니다. 자신의 죽음 앞에서도 어떻게든 붙잡고 싶으련만 재판관, 교도소부속사제의 .종교적 호의를 거부하고 죽음과 사회의 부조리에 정면으로 직면하게 됩니다

느낌

실존주의 문학자로서의 알베르 까뮈는 뫼르소의 마지막을 '그는 죽음 앞에서 비로소 세계의 정다운 무관심에 마음을 열수 있었으며,'라고 표현했고 마지막 문장 '내가 처형되는 날 많은 구경군들이 모여들어 증오의 함성으로 나를 맞아 주었으면 하는 것 뿐이었다"는 아큐정전(阿Q正傳)에서 마지막에 사형대로 끌려가며 '사형수의 노래를 부르라는 구경군들의 요구에 따라 구슬픈 목소리로 노래를 부르는 아큐와도 비슷한 심정을 느끼게 하는데, 사회적 부조리에 대하여 동양에서는 루쉰(魯迅)의 아큐정전( 阿Q正傳)과 유사한 성격을 띠고 있습니다.